受講資格

≪幼保特例制度≫

| 取得希望資格 | ①基礎資格 | ②実務資格 | 学習内容 |

|---|---|---|---|

| 幼稚園教諭一種免許状 | 出願時に学士(大学卒業)の学位を有し、 保育士資格を有する方 |

下記いずれかを満たす方 ・保育士として「3年かつ4,320時間以上」の実務経験がある、 またはできる見込みの方 ・保育士として採用をされ、勤務予定の方(採用証明がある方) ※実務経験の対象施設についてはこちらをご覧ください |

5科目8単位 |

| 幼稚園教諭二種免許状 | 高等学校を卒業しており、保育士資格を 有する方 |

| 基礎資格 | 幼稚園教諭 一種免許状 |

出願時に学士(大学卒業) の学位を有し、保育士資格を有する方 |

|---|---|---|

| 幼稚園教諭 二種免許状 |

高等学校を卒業しており、 保育士資格を有する方 |

|

| 学習内容 | 5科目8単位 | |

| 実務資格 |

下記いずれかを満たす方 ・保育士として「3年かつ4,320時間以上」の実務経験がある、またはできる見込みの方 ・保育士として採用をされ、勤務予定の方(採用証明がある方) ※実務経験の対象施設についてはこちらをご覧ください |

|

≪新特例≫

| 取得希望資格 | 実務資格 | 学習内容 |

|---|---|---|

| 幼稚園教諭一種免許状 | 上記≪幼保特例制度≫①基礎資格②実務資格に加え、幼保連携型認定こども園において保育教諭として「2年かつ2,880時間以上」の実務経験のある(2025年3月31日までにできる見込みがある)方 | 4科目7単位 |

| 幼稚園教諭二種免許状 |

| 取得希望資格 | 幼稚園教諭一種免許状 幼稚園教諭二種免許状 |

|

|---|---|---|

| 学習内容 | 4科目7単位 | |

| 実務資格 | 上記≪幼保特例制度≫①基礎資格②実務資格に加え、幼保連携型認定こども園において保育教諭として「2年かつ2,880時間以上」の実務経験のある(2025年3月31日までにできる見込みがある)方 | |

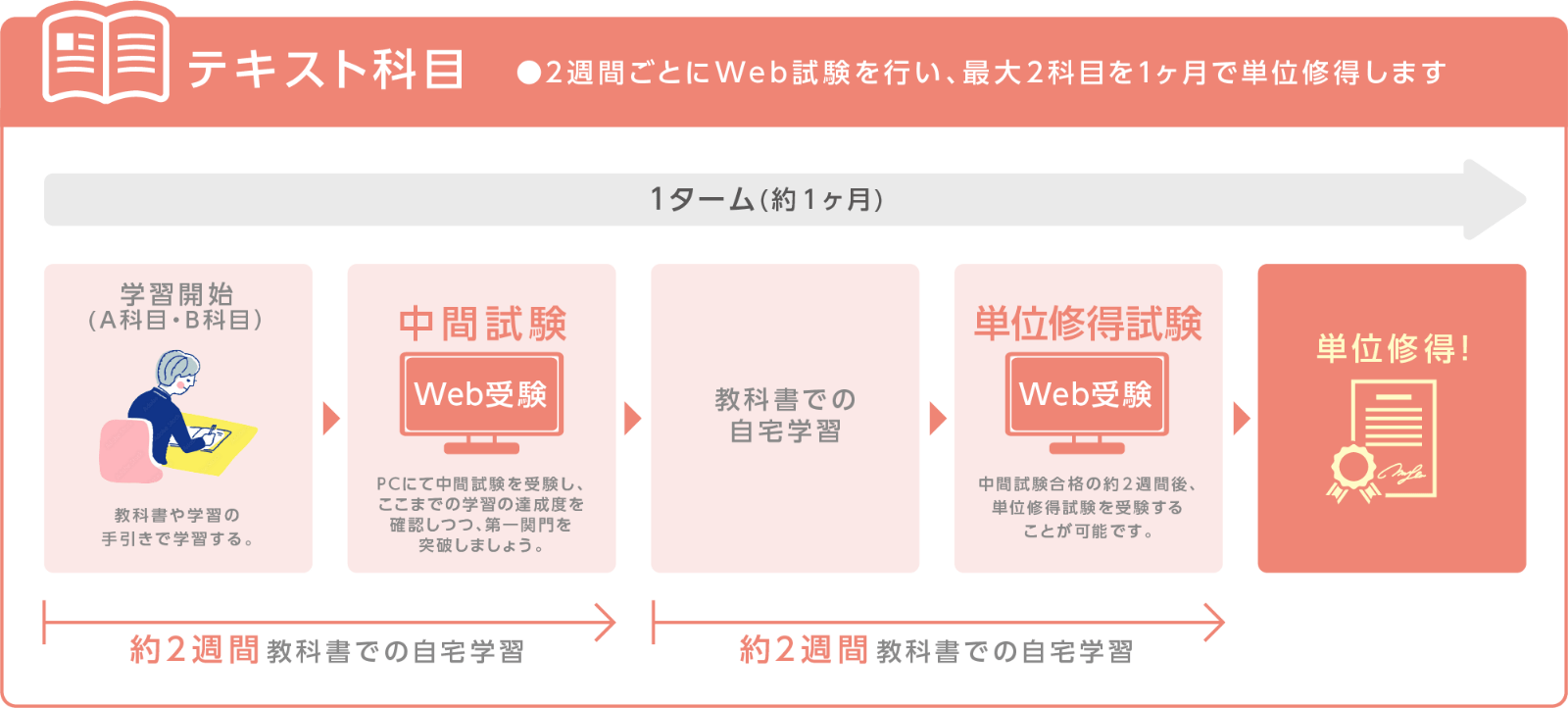

忙しい方でも安心して学べる! 自分のペースで免許状が取得できる!

-

自宅学習のみ で全5科目8単位を修得

普段の学習から定期試験まで、

全て自宅で行うことができます。 -

テキスト科目の定期試験は 全てWeb受験

Web受験はインターネットの環境さえあればどこでも受験することが可能です。

-

最短半年で 資格の取得が可能

本学オリジナル学習システムにより、短期集中型で効率的に学ぶことができます。

出願から単位修得までの流れ

該当科目を全て受講する「パック(全科目)受講」または必要な科目のみを選んで学ぶ

「科目受講」のいずれかより、受講したいパック・科目を選んで出願します。

-

登録出願

書類提出登録料¥30,000納入後、指定の出願書類を大学へ送付します。

書類選考後、受講が許可されましたら「登録許可書」等をご自宅へ発送いたします。 -

登録手続

受講料を納入する。

※パック受講または科目受講により受講料は異なります

-

教材注文

4 月(春学期): 4 月下旬

10月(秋学期):10月下旬 -

学習から

単位修得

-

各学期末

全科目単位修得

-

申請

各都道府県教育委員会に申請、教育職員検定

※特例制度による教職員を検定受講したい場合、各都道府県教育委員会にご連絡ください

-

修得

幼稚園教諭免許状 取得

修得するべき単位

下記5科目8単位の修得が必要となります。

| 法定科目区分 |

本学開講 科目名 |

単 位 |

授業 方法 |

|

|---|---|---|---|---|

| 保育内容の指導法に関する科目並びに教育の方法及び技術に関する科目 | ・保育内容の指導法 (情報機器及び教材の活用を含む。) |

保育教育 指導法 |

2 | テキスト 科目 |

| ・教育の方法及び技術 (情報機器及び教材の活用を含む。) |

||||

| 教職の基礎的理解に関する科目 | ・教職の意義及び教員の役割・職務内容 (チーム学校運営への対応を含む。) |

教職原論 | 2 | テキスト 科目 |

| ・教育に関する社会的、制度的又は経営的事項 (学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) (日本国憲法の内容(第26条(教育を受ける権利))を含む。) |

教育 制度論 |

2 | テキスト 科目 |

|

| 教育課程の意義及び編成の方法に関する科目 | ・教育課程の意義及び編成の方法 (カリキュラム・マネジメントを含む。) |

教育課 程論 |

1 | テキスト 科目 |

| 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | ・幼児理解の理論及び方法 | 幼児理解 の理論 と 方法 |

1 | テキスト 科目 |

- 幼保特例制度を別の大学で学んだ方は、一部科目のみの履修が可能です。

- 新特例適用の方は、「幼児理解の理論と方法(1単位)」が軽減対象となります。

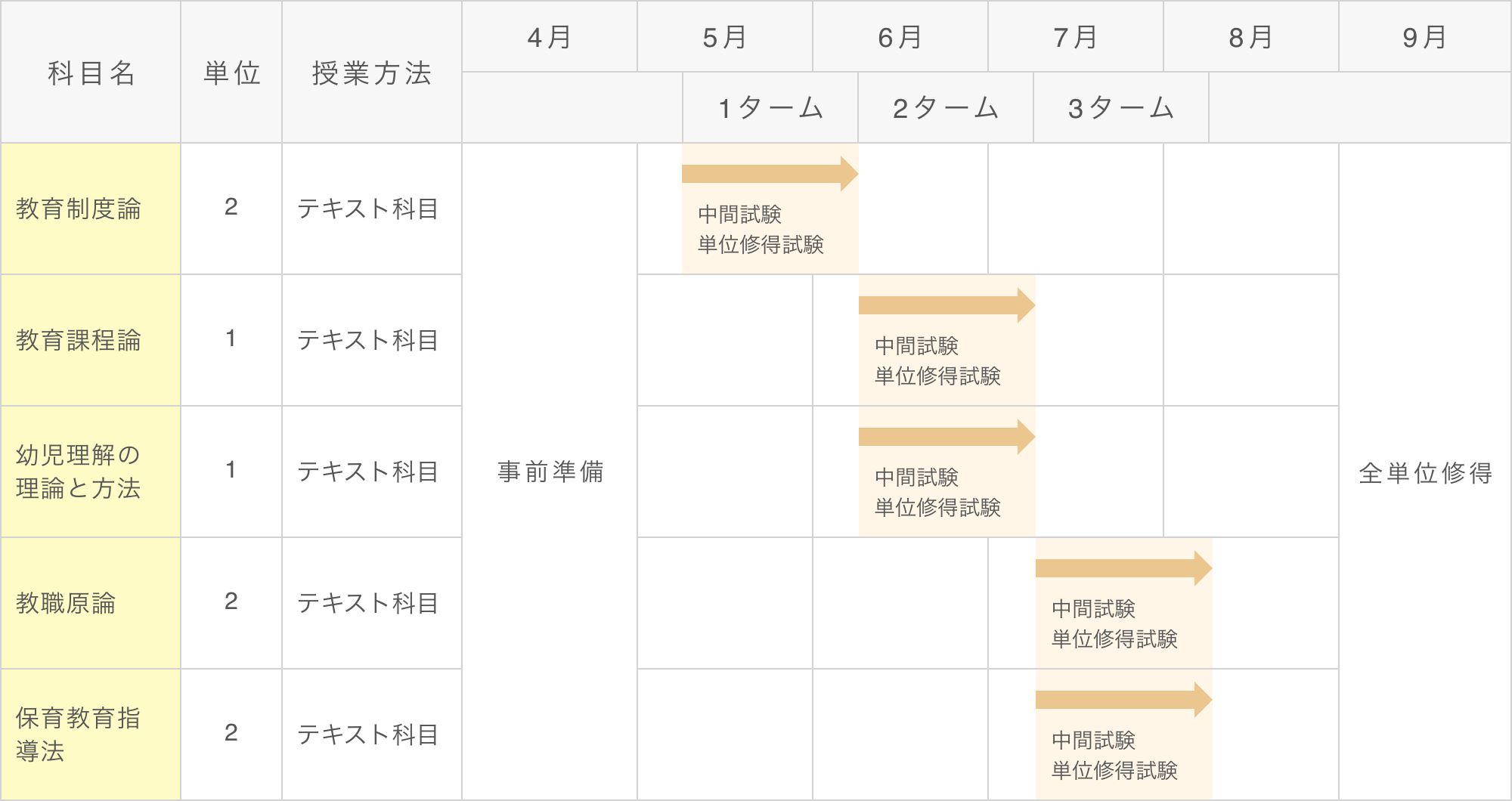

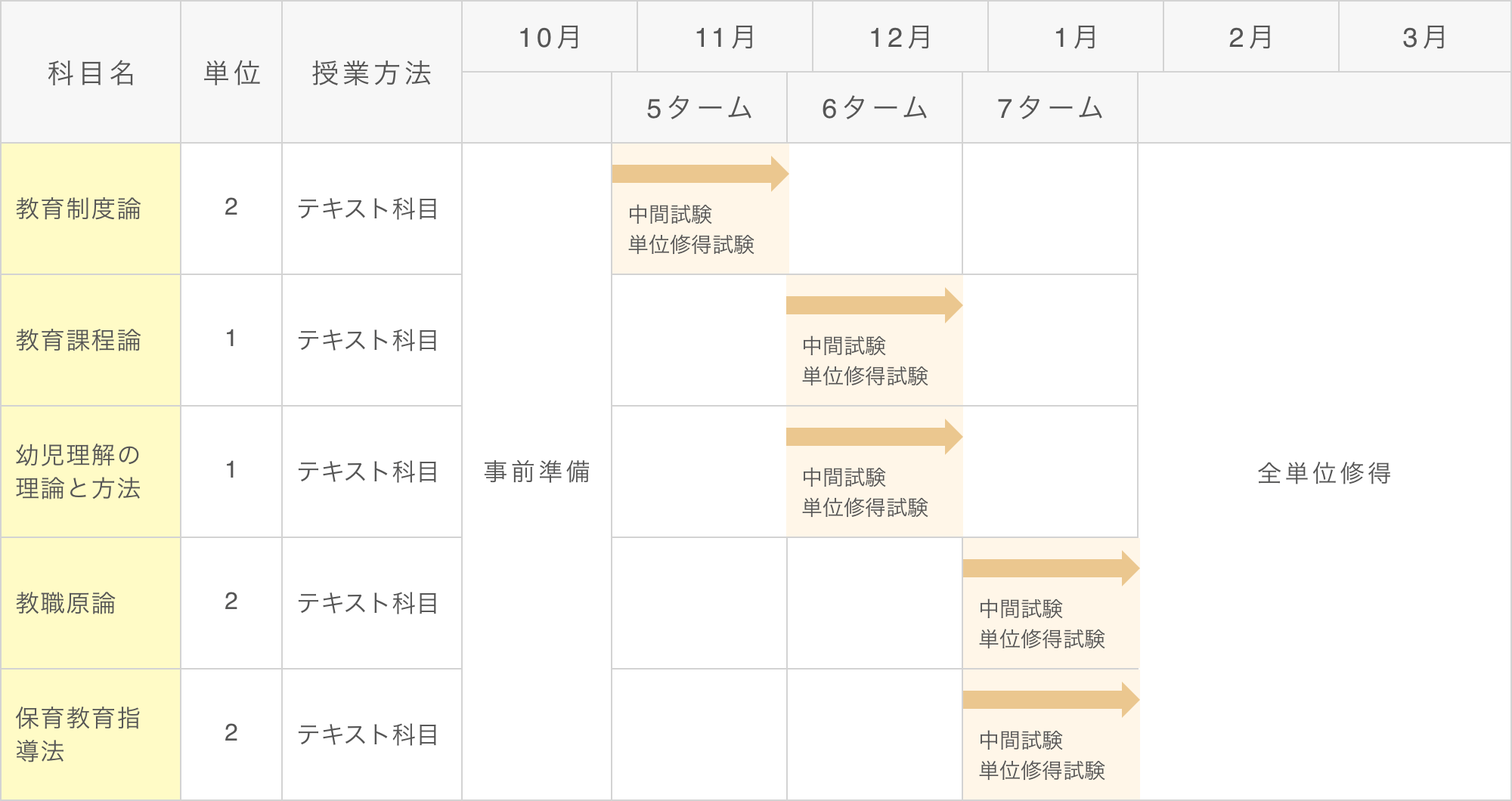

幼稚園教諭免許状 取得スケジュール

※該当の学期をお選びください

春学期

秋学期

- 特例制度による教育職員検定の詳細は、各都道府県教育委員会にご確認ください。

実務経験の対象施設

- A表 保育士 実務経験対象施設

-

- 幼稚園において、専ら幼児の保育に従事する職員

- 幼保連携型認定こども園において園児の教育及び保育に従事する職員

-

次の施設の保育士

- 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所

- 児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするものであって就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたもの

- 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第27条に規定する小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型に限る。)を行う施設

- 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設(利用定員が6人以上であるものに限る。)

- 国、都道府県又は市町村が設置する児童福祉法第59条第1項に規定する業務を目的とする施設のうち同法第6条の3第10項若しくは第12項又は第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除く)

- 児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する施設(いわゆる「幼稚園併設型認可外保育施設」)(専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除く)

- 認可外保育施設のうち、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていることにつき都道府県知事、指定都市の長又は中核市の長から証明書の交付を受けている施設(専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除く)

なお、既存の認定こども園については、構成するそれぞれの施設((1)幼稚園、(a)保育所、(b)認可外保育施設)として、実務の証明を受けることになります。

- ※実務経験は複数施設における合算でも可能です。

- ※個々の施設が対象であるかどうかについては、各都道府県において、対象施設一覧を作成することとしていますので、そちらで確認してください。

よくある質問

-

幼稚園教諭免許状を取得する場合:個人で都道府県教育委員会に申請してください。

申請内容等の詳細については、各都道府県教育委員会にご確認ください。

Cf) 東京都教育委員会

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/static/kyoinsenko/menkyo/m_shinsei/m_kentei07.html